Les Différentes Technologies d’Éclairage Automobile

Les choses évoluent à vitesse grand V dans l’éclairage automobile. Tour d’horizon des technologies (halogène, xénon, LED, laser), avec leurs forces/faiblesses et, surtout, ce qui se passe vraiment “dans la lampe”.

Ampoules Halogènes : Encore Dans Le Coup

Si la durée de vie est limitée (… et parfois très limitée), l’avantage reste de pouvoir la changer soi-même (enfin, ça dépend des fois…) et à moindre frais.

Une halogène reste une ampoule à filament optimisée: on fait passer un courant dans un filament de tungstène qui chauffe jusqu’à émettre de la lumière. L’ampoule contient un gaz halogéné (iode/brome) qui participe au cycle halogène et limite l’évaporation du tungstène.

Pour les curieux — Physique de l’halogène

- Effet Joule : la puissance dissipée par le filament vaut

P = I²·R = U·I. Les électrons se déplacent dans le métal et diffusent sur le réseau cristallin; cette agitation se manifeste en chaleur. - Rayonnement de corps noir : un filament porté à ~2700–3200 K émet un spectre continu. Plus la température monte, plus le spectre se décale vers le blanc (loi de Wien). Efficacité lumineuse faible car une grosse fraction part en infrarouge.

- Cycle halogène : le tungstène évaporé (W) réagit avec l’halogène (I/Br) pour former un halogénure volatil (ex. WI?) qui migre puis se décompose près du filament chaud, redéposant du tungstène sur le filament. Résultat: tension plus élevée de bulbe (quartz), température de filament plus haute, meilleure longévité.

- Matériaux : bulbe quartz (silice fondue) résistant aux hautes températures; gaz sous pression pour limiter l’évaporation du filament.

Avantages

- Très bon marché, remplacement simple (souvent).

- Allumage instantané, rendu de couleurs naturel.

Inconvénients

- Efficacité lumineuse faible (chaleur énorme pour peu de lumens).

- Durée de vie limitée, sensible aux surtensions et vibrations.

Éclairage au Xénon (HID)

On n’échauffe plus un filament: on crée un arc électrique dans un mélange de xénon et de sels métalliques. Un ballast allume et régule la décharge; l’allumage est rapide mais la pleine intensité arrive en quelques secondes.

Cette A4 phase 1 éclaire au xénon; feux de jour à LED à côté.

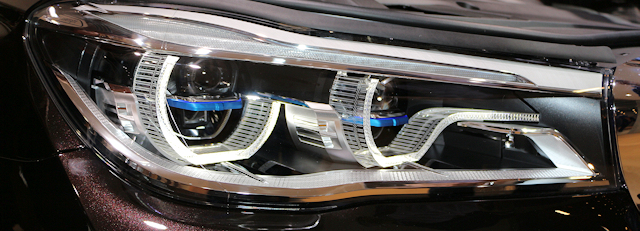

Optiques mixant xénon (projecteur principal) et LED (signatures).

Pour les curieux — Physique de la décharge HID

- Ionisation du gaz : l’arc s’amorce en appliquant une très haute tension (impulsion de plusieurs kV) qui arrache des électrons aux atomes de xénon. On obtient un plasma conducteur: électrons libres + ions.

- Arc et spectre : les collisions électroniques excitent des espèces (xénon, halogénures métalliques). Quand elles se désexcitent, elles émettent des photons. Le spectre résulte d’un mélange de raies (sels métalliques) et d’un continuum plasma.

- Ballast : après l’amorçage, il régule le courant (alimentation en courant quasi constant), souvent en AC haute fréquence. Il doit gérer la montée en température de l’ampoule (pression interne qui augmente, caractéristiques V–I qui changent).

- Contraintes : électrodes s’érodent (sputtering), teinte qui “dérive” avec l’âge; bulbe quartz sous haute pression; nécessité d’auto-nivelage et lave-phares pour l’homologation au-dessus d’un certain flux, faute de quoi éblouissement assuré.

Avantages

- Très bonne portée et homogénéité, efficacité lumineuse supérieure à l’halogène.

- Durée de vie élevée.

Inconvénients

- Coût ampoule + ballast; montée à la pleine intensité non instantanée.

- Vieillissement (teinte, flux) et sensibilité à la qualité du ballast.

Éclairage à LED (Diodes)

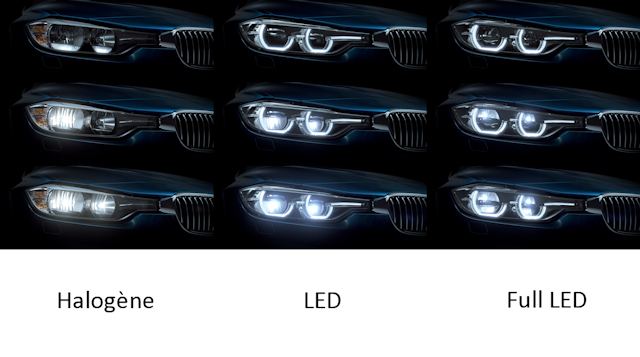

Comparatif Série 3 : halogène, mixte, full LED.

Optiques full LED du Q3 restylé.

La LED émet de la lumière à une jonction PN lorsqu’un électron se recombine avec une lacune. C’est propre, compact, efficace et pilotable très finement. En automobile, on utilise surtout un “blue pump + phosphore” : une LED bleue excite un phosphore qui réémet en jaune; la somme donne un blanc.

Pour les curieux — Physique des LED

- Jonction PN : côté N, des électrons; côté P, des “trous”. Sous polarisation directe, des électrons traversent la jonction et se recombinent en libérant un photon. L’énergie du photon ≈ l’écart de bande (Eg), d’où la longueur d’onde

λ ≈ hc/Eg. - Matériaux : LED blanches par conversion de GaN/InGaN bleues via un phosphore (YAG:Ce, etc.). Variant phosphore et mélange, on règle la température de couleur et le CRI.

- Rendements : rendement quantique interne (probabilité qu’une recombinaison émette un photon) et externe (photons effectivement extraits). Pertes par réabsorption, réflexion interne, chauffe. Le droop (baisse de rendement à fort courant) impose un pilotage malin.

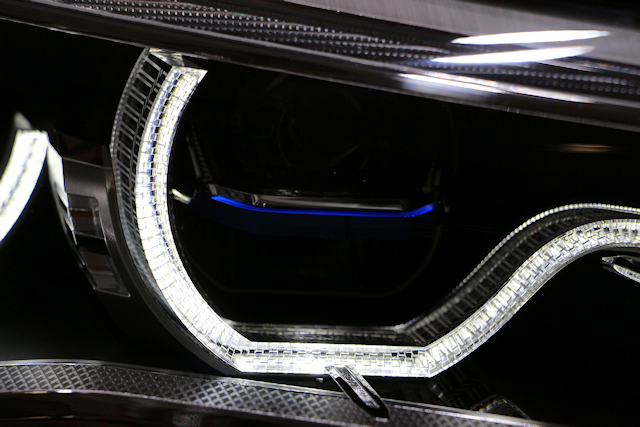

- Thermique : la LED chauffe à sa base (jonction). Sans dissipation, rendement et durée de vie s’effondrent. D’où radiateurs, plaques métalliques, parfois micro-ventilateurs dans les blocs.

- Pilotage : drivers en courant constant, PWM pour gradation; contrôle segmenté pour les fonctions ADB/matrix (éteindre certains pixels afin de ne pas éblouir, tout en conservant plein phare ailleurs).

Avantages

- Très économe en énergie; allumage instantané; longévité théorique élevée.

- Liberté de style et fonctions avancées (ADB/matriciel, signatures).

Inconvénients

- Gestion thermique impérative; performance qui chute si mal refroidi.

- Remplacement souvent par module complet (coûteux), pas “l’ampoule”.

Homologation et retrofit

Remplacer une H7 halogène par “H7 LED” dans un optique conçu pour halogène est généralement non homologué et souvent éblouissant: optiques et coupures de faisceau sont calibrées pour une source précise. Rester légal évite aussi les contre-visites et discussions interminables.

Éclairage Laser

On ne projette pas un faisceau laser brut sur la route (tu n’es pas dans Tron). Une diode laser bleue (GaN ~450 nm) pompe un phosphore qui émet une lumière blanche très lumineuse. L’optique renvoie alors un faisceau classique, typiquement pour renforcer les pleins phares à grande vitesse.

Chez Audi :

Chez BMW :

Pour les curieux — Physique du laser phosphor

- Émission stimulée : dans une diode laser, une cavité optique provoque l’amplification de lumière par émission stimulée. Résultat: faisc

Ecrire un commentaire

Sondage au hasard :

Que pensez-vous des 50 km/h pour le périphérique parisien ?

© CopyRights Fiches-auto.fr 2026. Tous droits de reproductions réservés.

Nous contacter - Mentions légales

Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.