Comment fonctionne un convertisseur de couple de boîte automatique ?

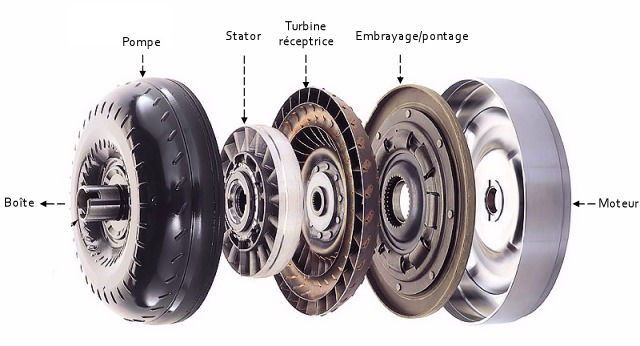

Appelé convertisseur de couple ou convertisseur hydraulique, cet organe est monté sur les boîtes automatiques pour remplacer l’embrayage. Il constitue donc le lien entre le moteur et la boîte de vitesses (et donc les roues). Il équipe les boîtes automatiques conventionnelles à trains épicycloïdaux, à la différence des boîtes robotisées (simple ou double embrayage) à trains parallèles. Les boîtes CVT utilisent elles aussi souvent un convertisseur pour permettre à la voiture de s’arrêter sans caler.

.jpg)

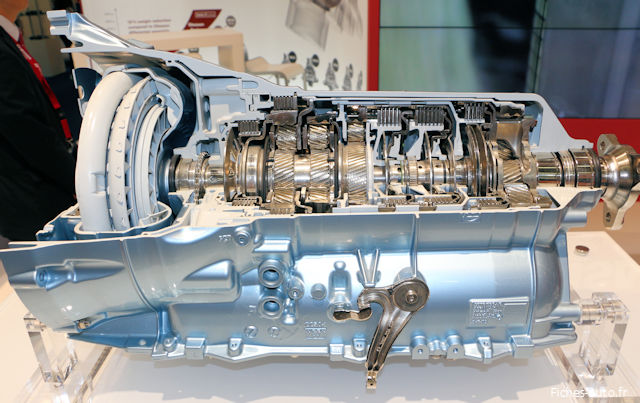

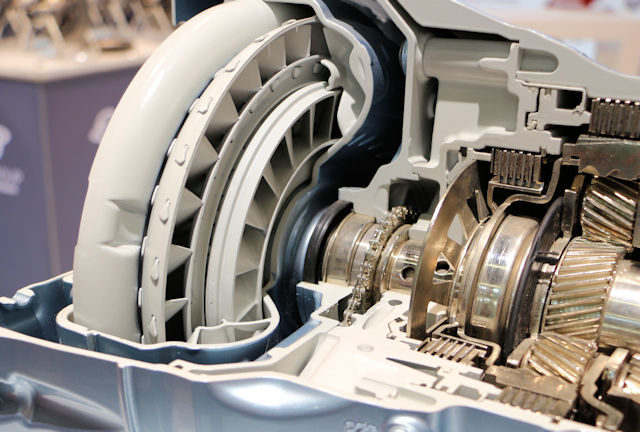

La disposition et la forme des éléments peuvent varier selon les modèles.

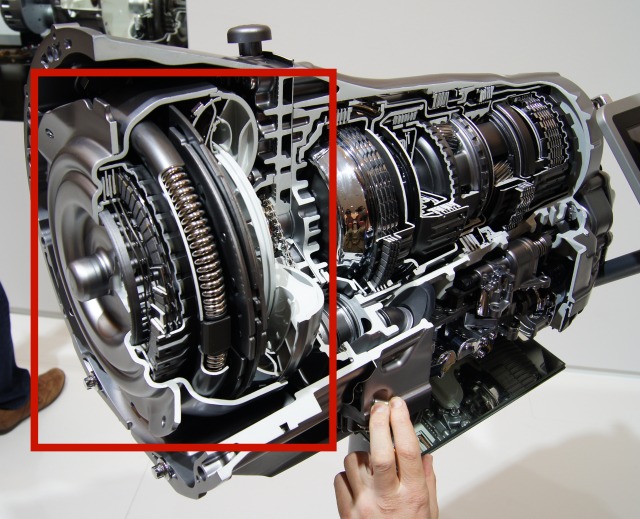

Boîte 9 rapports longitudinale Mercedes : à gauche le convertisseur (rouge), à droite les engrenages et embrayages de boîte.

Principe de base

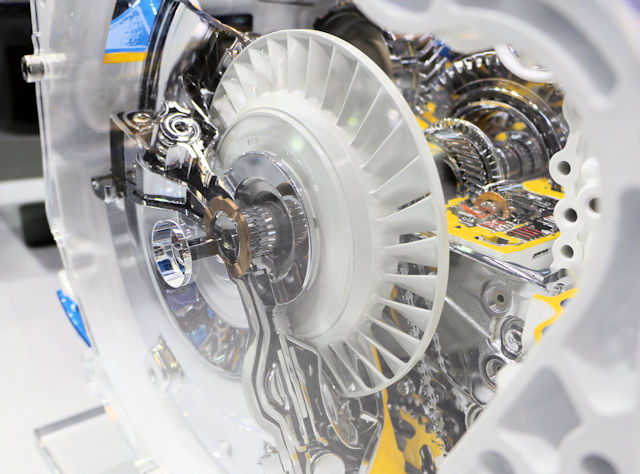

Alors qu’un embrayage mécanique utilise la friction entre un disque et un volant moteur, le convertisseur de couple fait transiter l’énergie à travers de l’huile. Il n’y a donc plus de contact direct entre deux pièces, mais un transfert de mouvement par fluide.

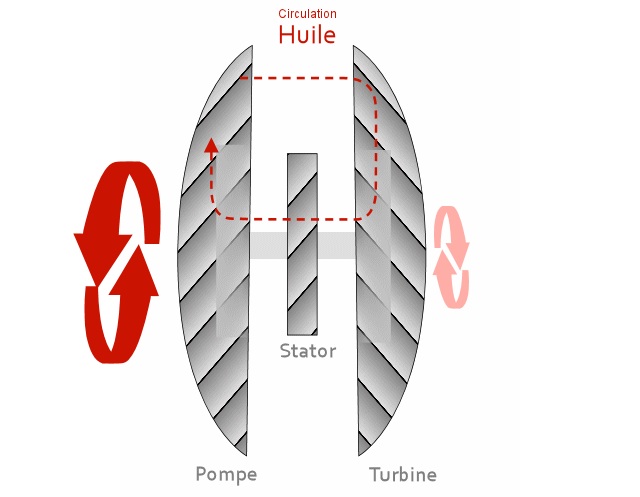

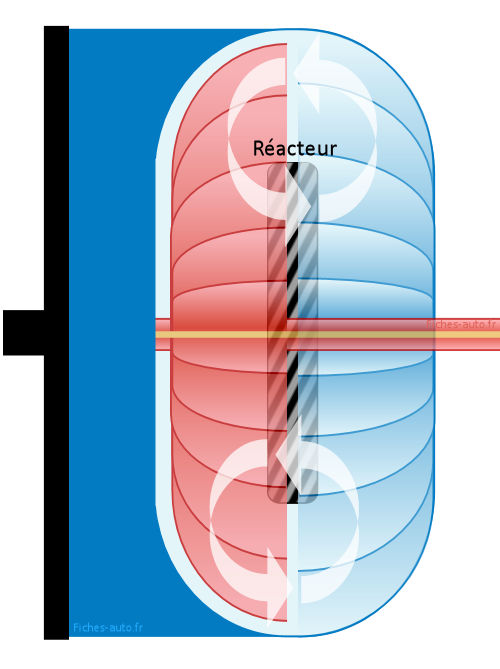

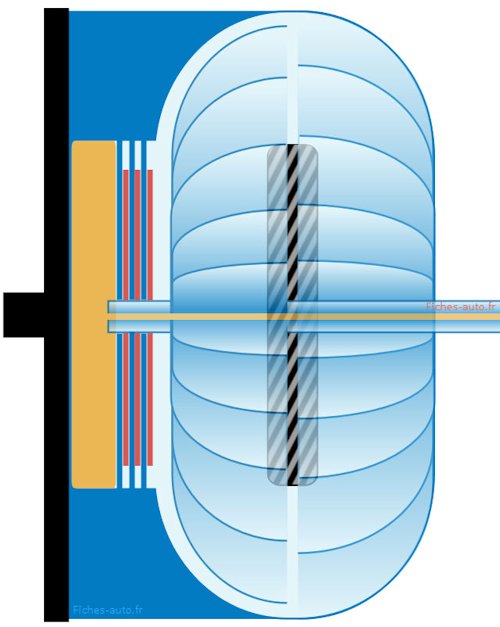

La flèche rouge représente le trajet de l’huile entre les turbines. Le stator central optimise la circulation et augmente le rendement. La pompe est entraînée par le moteur, la turbine reçoit le flux et transmet la rotation à la boîte. Le système forme une boucle fermée comparable à deux ventilateurs face à face, mais qui brassent de l’huile au lieu de l’air.

Le courant d’huile fonctionne comme un flux d’air : la pompe projette le fluide vers la turbine, qui tourne à son tour grâce à la force hydrocinétique du flux. L’ensemble baigne dans l’huile de transmission, maintenue à température par un échangeur thermique.

Pourquoi "convertisseur de couple" ?

Le convertisseur ne se contente pas de transmettre l’énergie, il la amplifie temporairement. Grâce au stator, il peut fournir à l’entrée de la boîte un couple supérieur à celui délivré par le moteur. Ce phénomène se produit lorsque la pompe (liée au moteur) tourne plus vite que la turbine (liée à la boîte).

Exemple : si le moteur délivre 160 Nm à 2000 tr/min, le convertisseur peut transmettre jusqu’à 200 Nm à l’entrée de boîte. Cette multiplication du couple disparaît lorsque les vitesses de rotation de la pompe et de la turbine deviennent proches. Le stator, en réorientant le flux, crée une accumulation de pression d’huile qui provoque cette augmentation temporaire de couple.

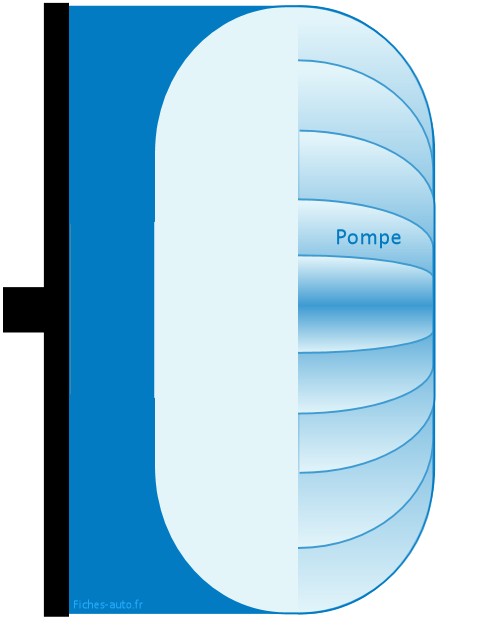

Pompe et turbine

L’arbre moteur entraîne une pompe à aubes, fixée sur le volant moteur. Elle projette de l’huile sur une turbine réceptrice aux pales inversées, reliée à l’arbre d’entrée de la boîte. Ce flux d’huile transmet le couple moteur sans contact mécanique, exactement comme le vent ferait tourner une éolienne.

Ce fonctionnement fluide explique le glissement ressenti au démarrage ou entre les rapports : c’est la circulation d’huile qui transmet la force. Plus la pompe tourne vite, plus la turbine accélère, jusqu’à atteindre la même vitesse, moment où le glissement devient quasi nul.

Pompe reliée au moteur

À l’arrêt, la pompe continue de tourner (le moteur tourne toujours) : elle transmet donc un léger couple à la turbine, ce qui crée le rampage typique des boîtes automatiques (la voiture avance doucement seule en position Drive). Ce comportement est géré sur les modèles récents par la fonction Hold, qui maintient le freinage tant que l’accélérateur n’est pas pressé.

Turbine reliée à la boîte de vitesses.jpg)

La pompe du convertisseur entraîne aussi la pompe à huile de boîte, indispensable à la lubrification des engrenages et des disques d’embrayage internes.

Stator

Également appelé réacteur, le stator différencie un simple coupleur hydraulique d’un véritable convertisseur de couple. Situé entre la pompe et la turbine, il réoriente le flux d’huile vers la pompe afin d’amplifier la force transmise. En créant un “bouchon” de fluide à un certain régime, il augmente temporairement le couple transmis à la boîte. Cet effet décroît à mesure que la différence de vitesse entre pompe et turbine diminue.

Pontage / embrayage

Pour éviter les pertes liées au glissement de l’huile, un embrayage de pontage vient solidariser pompe et turbine lorsque leurs vitesses deviennent quasi identiques. Ce pontage peut être à multidisques humides ou à friction simple, selon les boîtes. Il supprime le glissement, améliore le rendement et renforce le frein moteur.

.jpg)

Phase de serrage du multidisque : la pression hydraulique plaque les disques.

Une fois le pontage effectué, pompe et turbine tournent ensemble : plus aucun brassage d’huile, le convertisseur agit comme un arbre de transmission.

Avantages

Le convertisseur est reconnu pour sa durabilité et sa douceur. L’absence de friction directe réduit l’usure et préserve les organes mécaniques. Les boîtes automatiques à convertisseur encaissent facilement plusieurs centaines de milliers de kilomètres si l’huile est remplacée tous les 60 000 à 100 000 km. L’absence de gestion manuelle évite aussi les erreurs de conduite (mauvais passages de rapports).

Enfin, la conversion de couple facilite la conduite souple et compense la perte de réactivité d’un moteur peu coupleux. Elle a longtemps permis de réduire le nombre de rapports sans nuire à l’agrément.

Inconvénients

Le principal inconvénient se ressent en conduite sportive : le convertisseur agit comme un amortisseur entre moteur et transmission, ce qui limite la réactivité. C’est la raison pour laquelle Mercedes a remplacé le convertisseur par un embrayage multidisque sur ses versions AMG 63.

Autre inconvénient : les anciennes BVA donnent une impression de patinage au passage des rapports, due au glissement progressif des multidisques internes, pas au convertisseur lui-même. Le convertisseur ne patine réellement qu’à très basse vitesse (jusqu’à 3 km/h environ).

Ces articles pourraient vous intéresser :

- Fonctionnement de la commande hydraulique d'embrayage

- Fonctionnement boîte automatique (BVA)

- Fiabilité : BVA ou boîte double embrayage ?

- Agrément : BVA ou boîte double embrayage ?

Ecrire un commentaire

Sondage au hasard :

Avez-vous confiance aux garagistes ?

© CopyRights Fiches-auto.fr 2026. Tous droits de reproductions réservés.

Nous contacter - Mentions légales

Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.