Et si les grosses accélérations prolongeaient la vie de votre batterie ?

C’est une idée contre-intuitive, presque hérétique dans l’univers de la voiture électrique : tirer fort sur la batterie — typiquement lors de franches accélérations — pourrait l’aider à vivre plus longtemps. C’est pourtant l’un des résultats clés d’une étude monumentale menée pendant deux ans par le SLAC-Stanford Battery Center. Au total, 92 cellules de batteries lithium-ion issues du marché automobile ont été testées avec 47 protocoles de décharge différents, représentant des situations réelles de conduite.

Le but était simple : comparer l’impact sur la longévité des batteries entre une décharge constante (à courant fixe) et une décharge dynamique, qui reproduit le comportement d’un véhicule électrique en conditions normales d’utilisation. Et les résultats sont sans appel.

A lire : Qu'est-ce qui accélère la dégradation d'une batterie ?

Qu’est-ce qu’un cycle dynamique ?

Dans le langage des batteries, on parle de cycle de décharge pour désigner le fait de vider une batterie d’un certain pourcentage de sa capacité. Mais dans les laboratoires, ces cycles sont souvent réalisés de manière artificielle, à courant constant, sans variation ni phase de repos. Or, en usage réel, les choses sont bien plus complexes : une voiture électrique connaît des accélérations, des freinages régénératifs, des moments de repos à l’arrêt, ou encore des variations progressives de charge selon le relief et la vitesse.

Un cycle dynamique, tel que défini dans cette étude, intègre ces variations : les courants extraits de la batterie fluctuent en intensité et en fréquence, simulant des comportements typiques comme :

- des accélérations fortes et brèves,

- des phases à charge constante sur autoroute,

- des ralentissements avec récupération d’énergie,

- des périodes d’arrêt ou de conduite douce à basse vitesse.

Les chercheurs ont notamment utilisé des profils de décharge issus de véritables trajets urbains et périurbains, avec une granularité allant jusqu’à des variations de courant toutes les secondes.

Les fortes intensités de décharge protègent… en partie la batterie

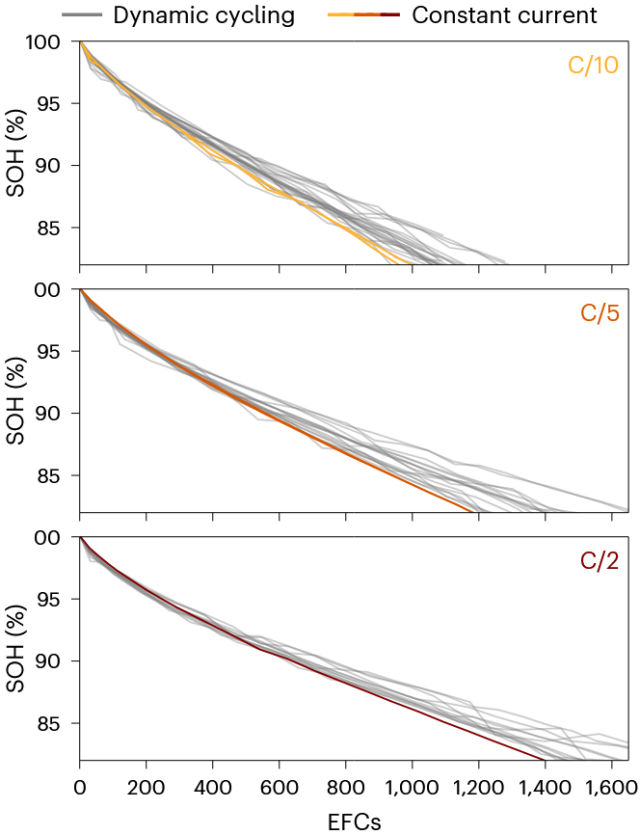

En maintenant le même courant moyen et la même fenêtre de tension sur toutes les cellules, les chercheurs ont pu isoler l’effet des variations dynamiques. Et la conclusion est étonnante : les cellules soumises à des cycles dynamiques avec des pics de courant élevés ont duré bien plus longtemps que celles testées à courant constant.

Certaines configurations de décharge dynamique permettent ainsi à la batterie d’atteindre jusqu’à 38 % de cycles supplémentaires avant d’atteindre leur seuil de fin de vie (fixé à 85 % de capacité restante). Cela représente, en conditions réelles, un gain de jusqu’à 310 000 km d’autonomie cumulée, contre environ 225 000 km pour les profils classiques.

Mais ce n’est pas tout : plus les décharges comportaient des pics de courant élevés (jusqu’à 18 fois l’intensité moyenne), plus l’effet protecteur était marqué. En gros, les cellules "secouées" électriquement ont mieux vieilli que celles traitées avec douceur.

Pourquoi ce paradoxe ?

On pourrait penser que tirer fort sur une batterie, en lui demandant beaucoup de courant, accélère sa dégradation. Pourtant, l’étude montre qu’un usage plus dynamique peut ralentir certains mécanismes d’usure. Voici pourquoi, point par point :

- Un passage rapide hors des zones critiques : Lorsqu’une batterie reste longtemps à un niveau de charge élevé (typiquement au-dessus de 80 %) les matériaux de la cathode deviennent instables et se dégradent plus vite. Ce phénomène est accentué si la batterie reste immobile (phase de repos) dans cet état chargé. Les cycles dynamiques, en extrayant rapidement du courant dès que la charge est pleine, raccourcissent le séjour dans cette zone sensible, ce qui limite les dégradations dites calendaire (liées au temps plus qu’à l’usage).

- Une sollicitation variable qui stimule la chimie interne : Dans un profil de décharge constant, certaines zones des électrodes sont peu sollicitées et finissent par se désactiver partiellement. En conduite réelle, les courants varient sans cesse entre freinage régénératif, accélérations, relâchement de la pédale, ce qui mobilise plus uniformément les matériaux actifs. Cela permet de réduire les déséquilibres locaux, qui sont souvent le point de départ d’une dégradation accélérée.

- Une chute de tension plus rapide… et protectrice : Quand on demande un fort courant à la batterie, la tension chute brusquement, non pas parce que la batterie est vide, mais à cause d’un phénomène appelé surtension interne. Plus le courant est fort, plus cette surtension est importante. Or, les systèmes de gestion arrêtent la décharge dès que la tension atteint un certain seuil, ici 3,1?V. Ce seuil est donc atteint plus tôt qu’avec un courant constant, même si la batterie contient encore de l’énergie. Résultat : la batterie est coupée avant d’être profondément vidée, ce qui est bénéfique car les très basses charges accélèrent la dégradation de l’anode, notamment sur les zones contenant du silicium, particulièrement fragile à bas SoC.

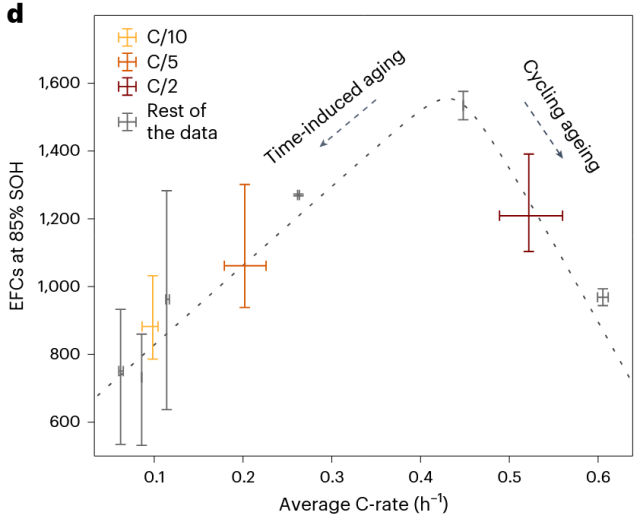

- Des variations de courant qui respectent le rythme naturel des matériaux : Dans l’étude, les chercheurs ont analysé les profils de courant avec un outil mathématique appelé transformée de Fourier, qui permet d’identifier les fréquences dominantes dans les sollicitations de la batterie. Ils ont ainsi montré que les cycles dynamiques issus de la conduite réelle génèrent des variations de courant à des fréquences très basses, en moyenne autour de 8 millihertz (soit un cycle complet toutes les deux minutes environ). Ce rythme lent correspond bien à ce que la batterie “comprend” et “sait encaisser” : il est assez lent pour permettre aux réactions chimiques internes de suivre, et éviter la création de déséquilibres locaux (comme une accumulation de lithium à certains endroits de l’électrode). À l’inverse, des sollicitations à fréquence trop élevée, comme celles générées par certains onduleurs ou convertisseurs mal filtrés, peuvent créer des micro-variations de tension que la chimie de la batterie n’arrive pas à suivre. Résultat : cela génère des efforts mécaniques localisés, du stress et de la chaleur, qui dégradent prématurément les matériaux.Ces oscillations lentes et régulières, proches du rythme d’une vraie conduite (accélérer, relâcher, freiner...), répartissent mieux les contraintes dans le volume des électrodes. La matière "travaille", mais pas toujours au même endroit ni de manière brutale, ce qui évite l’apparition de fissures ou de pertes de contact internes. En somme, c’est un peu comme alterner des efforts modérés avec des temps de repos actifs, plutôt que de maintenir le même niveau de tension musculaire en permanence : la batterie vieillit mieux quand elle vit comme une vraie voiture.

Les chiffres de l'étude

Les notations C/10, C/5, C/2, etc., représentent des taux de décharge (ou de charge) exprimés en fonction de la capacité nominale d’une batterie.

Voici ce qu’elles signifient concrètement :

-

C/10 : la batterie est déchargée (ou chargée) en 10 heures.

→ Exemple : une batterie de 60?kWh déchargée à C/10 délivre 6 kW pendant 10 heures. -

C/5 : la batterie est déchargée en 5 heures.

→ Même exemple : elle fournit 12 kW pendant 5 heures. -

C/2 : décharge en 2 heures.

→ Elle délivre 30 kW pendant 2 heures.

Et à l'inverse :

-

1C : décharge complète en 1 heure → 60 kW dans notre exemple.

-

2C : en 30 minutes → 120 kW, donc un effort plus intense.

C’est une manière normalisée de comparer les efforts imposés à des batteries de capacités différentes. Plus le chiffre après le "C" est petit (ex. C/2), plus l’intensité est forte.

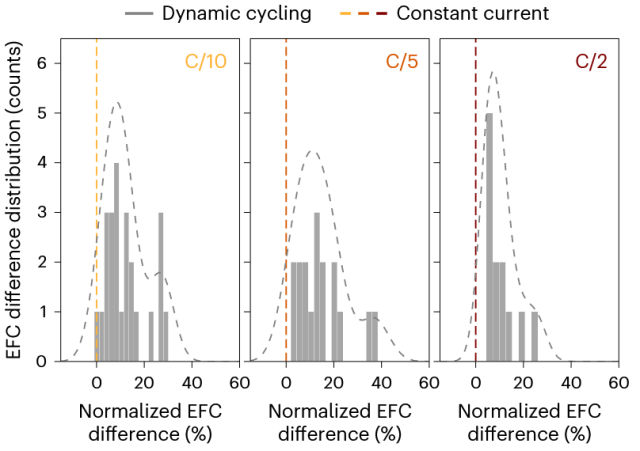

Le graphique B montre que, pour un courant moyen identique (C/2), les cellules soumises à des décharges dynamiques avec de fortes amplitudes (jusqu’à 18 fois le courant moyen) tiennent nettement plus longtemps que celles déchargées de manière plus constante. On observe un gain de plusieurs centaines de cycles équivalents, simplement en introduisant des variations naturelles dans le profil de courant. Une conduite ponctuellement nerveuse, avec des appels de puissance irréguliers, semble ainsi mieux préserver la batterie qu’un usage trop linéaire. Ce résultat confirme l’intérêt de faire vivre la batterie dans des conditions proches de la réalité, plutôt que de la lisser artificiellement.

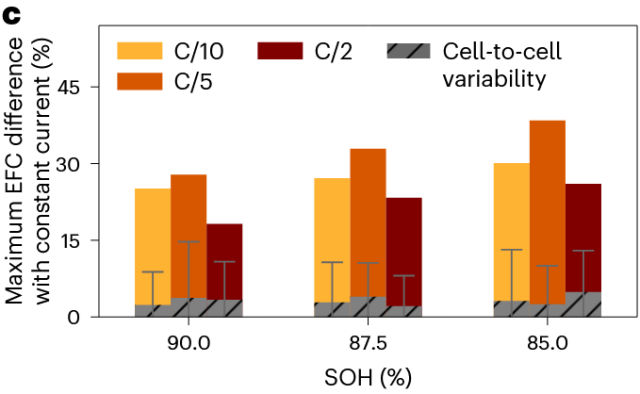

Le graphique C illustre l’impact de la fréquence des variations de courant sur la durée de vie des cellules. Chaque profil de décharge testé a été analysé pour en extraire la fréquence dominante de ses variations (via une transformée de Fourier), et l’on constate que les batteries ayant subi des sollicitations lentes, autour de 8 millihertz, affichent les meilleures performances à long terme. Ces faibles fréquences correspondent à des rythmes proches de la conduite réelle, avec des alternances d’effort et de relâchement suffisamment espacées pour laisser aux réactions électrochimiques le temps de se stabiliser. En s’éloignant de ces fréquences naturelles, vers des sollicitations plus rapides et plus chaotiques, la durée de vie diminue. Tout se passe comme si la batterie s’usait moins quand elle pouvait respirer entre deux efforts.

Le graphique D compare directement l’effet de deux types de profils de décharge sur la durée de vie des cellules, à courant moyen égal. Les profils constants, avec une intensité stable dans le temps, sont nettement moins favorables que les profils dynamiques issus de la conduite réelle. Sur chaque paire de cellules testées, celles soumises aux décharges réalistes ont systématiquement tenu plus longtemps. La différence est parfois modeste, mais elle est constante. Ce résultat confirme que ce n’est pas uniquement la quantité d’énergie extraite qui dégrade la batterie, mais aussi la manière dont elle est sollicitée dans le temps. Varier les intensités, comme on le fait naturellement au volant, allonge visiblement l’espérance de vie des cellules.

Subtilités et limites du phénomène

Attention toutefois à ne pas mal interpréter les résultats de cette étude. Le fait que des appels de courant intenses puissent prolonger la durée de vie de la batterie ne signifie pas que l’on peut solliciter les cellules sans limite. Ce qui est bénéfique, c’est une utilisation irrégulière, faite de pics de puissance entrecoupés de phases plus calmes, comme dans une conduite normale en milieu urbain ou sur route. Ce que la batterie tolère mal, en revanche, c’est une sollicitation forte et continue, comme lors d’un roulage sur circuit ou dans une côte prise à pleine charge sans relâche.

Dans ces cas-là, les températures internes montent significativement, ce qui accélère fortement les mécanismes de dégradation thermique. Les réactions parasites deviennent plus actives, la résistance interne grimpe, et certaines couches protectrices à l’intérieur des électrodes peuvent se détériorer plus vite. Résultat : le bénéfice lié à la dynamique de décharge est annulé, voire inversé, si la batterie fonctionne trop longtemps dans une plage thermique élevée.

Il faut donc comprendre que la clé n’est pas de "forcer" la batterie, mais de lui faire vivre des cycles variés, sans la brutaliser thermiquement. Une accélération franche suivie d’un relâchement est bien tolérée. Une sollicitation continue à forte puissance, sans temps de refroidissement, l’est beaucoup moins. Comme souvent en électrochimie, tout est une question d’équilibre.

Ces articles pourraient vous intéresser :

- Le vieillissement et la dégradation des batteries au lithium

- De combien se dégrade une batterie de VE au cours du temps ?

- Bonnes habitudes pour réduire la dégradation de la batterie

- A quelle vitesse se dégradent les batteries de voiture électrique ?

- Comment préserver et faire durer la batterie d'une voiture électrique

Ecrire un commentaire

Sondage au hasard :

Trouvez-vous la presse automobile honnête ?

© CopyRights Fiches-auto.fr 2026. Tous droits de reproductions réservés.

Nous contacter - Mentions légales

Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.