Séniors au volant : problématiques, chiffres et analyse

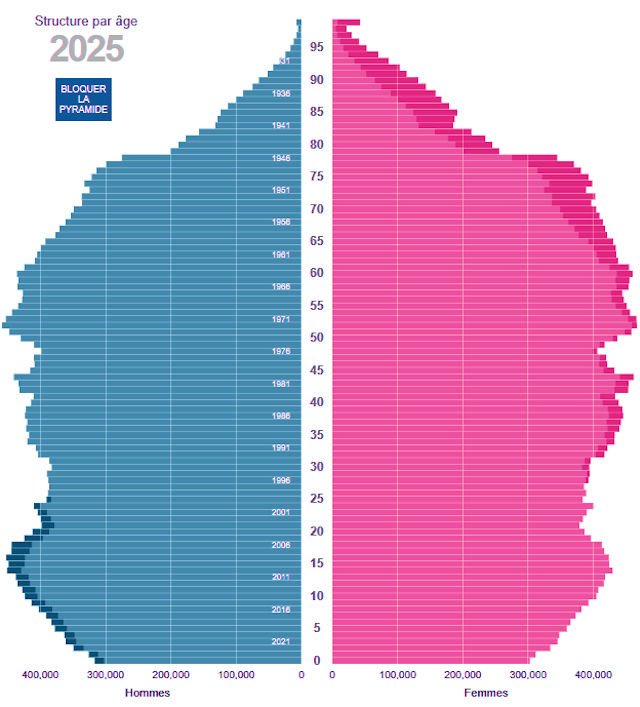

On aime souvent pointer du doigt les “vieux au volant”. Les blagues faciles ne manquent pas, et certains faits divers entretiennent l’image du conducteur âgé qui n’a plus sa place sur la route. Mais la réalité est bien plus nuancée. L’âge apporte de l’expérience, une meilleure lecture des situations et souvent plus de prudence, tout en s’accompagnant de limites physiques et cognitives que l’on ne peut pas nier. En France, plus d’un cinquième de la population a aujourd’hui plus de 65 ans, et 93 % d’entre eux conduisent encore. Et cette proportion ne cesse de croître avec le papyboom : les routes compteront donc toujours plus de seniors dans les années à venir. Difficile d’évacuer le sujet d’un revers de main. La vraie question est de savoir si les seniors sont réellement plus dangereux, ou simplement plus vulnérables, et comment concilier sécurité routière avec leur droit fondamental à la mobilité.

Les atouts et faiblesses des séniors

Le portrait des conducteurs âgés est plus nuancé qu’on ne l’imagine. D’un côté, l’âge amène son lot de contraintes physiques. La vue baisse, surtout la nuit ou sous la pluie. L’ouïe aussi, ce qui réduit la perception des bruits d’alerte et des indices sonores dans la circulation. Les réflexes s’allongent : là où un conducteur plus jeune réagit en une fraction de seconde, un aîné peut perdre ce petit temps qui change tout en cas d’imprévu. La mobilité du cou et des épaules se réduit, compliquant les contrôles visuels rapides.

Mais l’expérience accumulée agit comme un contrepoids. Les conducteurs plus âgés connaissent les pièges de la route et savent lire une situation avant qu’elle ne dégénère. Ils respectent davantage les règles, roulent moins vite, et anticipent mieux qu’un novice. Leur conduite est souvent plus fluide, sans excès, ce qui contribue à réduire les risques. Beaucoup compensent leurs limites physiques par une vigilance accrue et une gestion plus sereine du trafic.

Ils ont aussi traversé des époques où la route était autrement plus meurtrière qu’aujourd’hui. Cette mémoire collective des drames et des frayeurs personnelles laisse une empreinte durable. Avec les années, on prend conscience que tout peut basculer en un instant. Les frayeurs vécues, parfois dès la jeunesse, marquent au fer rouge et deviennent une sorte de guide intérieur qui tempère les comportements au volant.

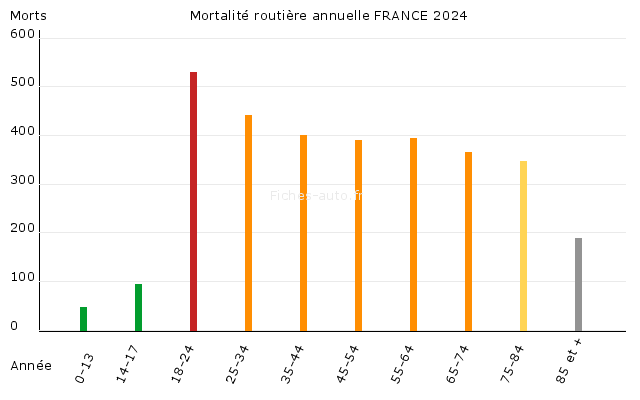

Mortalité routière selon l'âge

| Mortalité routière annuelle FRANCE 2024 | |

|---|---|

| 0-13 | |

| 14-17 | |

| 18-24 | |

| 25-34 | |

| 35-44 | |

| 45-54 | |

| 55-64 | |

| 65-74 | |

| 75-84 | |

| 85 et + |

Sont-ils plus à risque ?

En 2024, sur les 3193 décès routiers recensés en France, 900 concernaient des conducteurs ou passagers de plus de 65 ans. Cela représente 28,2 % du total, alors que cette tranche d’âge pèse 22 % dans la population. Et comme 93 % des plus de 65 ans continuent à conduire, on peut considérer qu’ils sont presque tous exposés au risque routier. Sur le papier, ils apparaissent donc surreprésentés dans la mortalité routière. Mais ce constat brut ne veut pas dire qu’ils provoquent davantage d’accidents. La réalité est surtout physiologique : un corps vieillissant encaisse beaucoup moins bien les chocs. Ce qui se traduit par une blessure grave à 30 ans peut devenir fatal à 75.

Les chiffres de gravité le confirment sans détour. Chez les seniors, on compte 6,1 tués pour 100 blessés, contre seulement 1,6 chez les moins de 65 ans. Dans le détail, les 65-74 ans affichent déjà un ratio élevé de 4,3, mais il grimpe à 7,9 pour les 75 ans et plus. Autrement dit, à exposition égale, les chances de perdre la vie dans un accident sont multipliées par presque cinq par rapport à un conducteur plus jeune. La surmortalité ne s’explique donc pas par une conduite plus risquée, mais par une vulnérabilité accrue.

Il faut aussi rappeler que les seniors n’ont pas la même utilisation de la voiture. Ils roulent moins sur les grands axes rapides et davantage sur des trajets courts, souvent en ville ou en périphérie. C’est un environnement saturé d’interactions : priorités, carrefours, piétons, cyclistes… Autant de situations où la moindre seconde de retard ou la moindre hésitation peut suffire à créer l’accident. Leur excès de mortalité tient donc à un mélange de facteurs : la fragilité biologique, la configuration des trajets du quotidien, et l’effet mécanique d’une population qui vieillit.

Inégalités prononcées ?

Ce qui frappe chez les conducteurs seniors, c’est la variabilité impressionnante de leurs capacités, bien plus marquée que chez les plus jeunes (un peu comme avec l’alcool au volant : deux personnes peuvent avoir bu le même nombre de verres, et l’une tient debout, l’autre part dans le décor).

D’abord, en matière de vieillissement cérébral, tout dépend de ce qu’on a fait de son cerveau au fil des décennies. Le déclin cognitif est très sélectif : la vitesse de traitement, la mémoire de travail et certaines fonctions exécutives déclinent avec l’âge, alors que la connaissance accumulée et l’expérience restent stables, voire se renforcent chez ceux qui les entretiennent.

Des travaux sur la notion de réserve cognitive montrent que certains seniors sont armés pour résister à un vieillissement cérébral qu’on pensait inévitable. Ceux dont le cerveau a été stimulé régulièrement — par un haut niveau d’éducation, des métiers exigeants mentalement, ou encore des loisirs intellectuels — conservent de meilleures connexions neuronales, réagissent plus vite et restent plus autonomes au volant. À l’inverse, refuser ces stimulations revient à laisser s’installer plus vite la sénilité. On sait qu’une vie intellectuellement et socialement active agit comme une armure contre le déclin, tandis que l’isolement ou l’inactivité accélèrent la perte de capacités.

Cette disparité se reflète aussi dans les habitudes de conduite. Une étude menée auprès de 246 conducteurs âgés (âge moyen : 69 ans) a montré que ceux présentant de légers troubles cognitifs utilisaient beaucoup moins de routes différentes que les autres. C’est une façon inconsciente de réduire les efforts de planification, signe qu’un déclin discret mais bien réel influence déjà le comportement de conduite. À l’inverse, certains seniors conservent des performances étonnantes : une cohorte suivie sur deux ans n’a montré aucun déclin cognitif significatif, preuve que l’âge n’est pas un couperet.

On sait aussi que certaines habitudes de vie protègent : activité physique régulière, alimentation équilibrée, sommeil de qualité, vie sociale riche. Même la sensation de “but dans la vie” réduit nettement le risque de démence, quel que soit l’héritage génétique. Et il suffit parfois de gestes simples, comme introduire une petite nouveauté chaque jour (changer d’itinéraire, tester un objet nouveau, varier ses routines) pour stimuler la mémoire et ralentir le vieillissement cognitif.

En résumé, il est absurde de mettre tous les seniors dans le même panier. Leur profil au volant dépend de leur hygiène de vie, de leur curiosité, de leur capacité à se stimuler intellectuellement et à rester actifs socialement. Ceux qui entretiennent leur cerveau peuvent rester vifs longtemps, tandis que d’autres déclinent rapidement. Passé 80 ou 85 ans, la fragilité finit souvent par s’imposer, mais là encore les différences restent considérables d’une personne à l’autre.

Mesures et lois pour limiter la casse ?

Les règles entourant les conducteurs âgés ne sont pas les mêmes partout, et la France se distingue par une grande souplesse. Chez nous, le permis est valable à vie, sans limite d’âge, et aucun examen médical n’est imposé automatiquement. Seul le préfet peut en demander un, le plus souvent à la suite d’un accident ou d’un signalement. C’est une approche qui met l’accent sur l’autonomie et évite de restreindre trop facilement la liberté de circuler, même si ce choix revient régulièrement dans le débat public.

D’autres pays ont choisi une ligne plus stricte. En Finlande, par exemple, il faut passer un examen médical à partir de 70 ans. En Suède, au contraire, aucune restriction particulière n’existe, quelle que soit la tranche d’âge. L’Islande applique un système progressif : le permis doit être renouvelé tous les quatre ans à partir de 70 ans, tous les deux ans entre 72 et 79 ans, puis chaque année au-delà de 80 ans, avec un contrôle médical obligatoire.

Au Japon, on a mis en place un dispositif très encadré. Dès 70 ans, les conducteurs suivent un cours de sécurité, et à partir de 75 ans, ils doivent passer en plus un test cognitif et un test de conduite. Si des signes de démence sont détectés, une évaluation médicale est exigée et le permis peut être refusé. Cette politique a d’ailleurs permis de réduire la part des accidents liés aux conducteurs âgés.

En Suisse, la règle est encore plus claire : dès 75 ans, chaque conducteur doit passer un examen médical tous les deux ans. Au Royaume-Uni, les conducteurs doivent renouveler leur permis tous les trois ans après 70 ans, et un contrôle de la vue régulier est à l’étude. Aux États-Unis ou en Australie, les règles varient selon les États ou les régions : certaines imposent des examens de vue, d’autres laissent les conducteurs s’auto-déclarer aptes à continuer.

Ces mesures posent toujours la même question : comment protéger la collectivité sans pour autant priver les personnes âgées de leur liberté ? La voiture reste un outil essentiel d’autonomie, et retirer un permis revient souvent à couper une partie de la vie sociale. C’est pour cette raison que la France préfère rester souple, car appliquer une restriction uniquement basée sur l’âge serait perçu comme discriminatoire. Mais l’exemple de pays comme le Japon ou l’Islande montre qu’il est possible d’encadrer avec progressivité, en mettant en place des étapes qui accompagnent le vieillissement sans humilier ni marginaliser ceux qui tiennent à rester au volant.

Ces articles pourraient vous intéresser :

- Nombre d'accidents mortels selon l'âge des conducteurs

- Statistiques sur les accidents de le route (mortalité, contexte etc.)

Ecrire un commentaire

Sondage au hasard :

Que pensez-vous des 50 km/h pour le périphérique parisien ?

© CopyRights Fiches-auto.fr 2026. Tous droits de reproductions réservés.

Nous contacter - Mentions légales

Fiches-auto.fr participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.